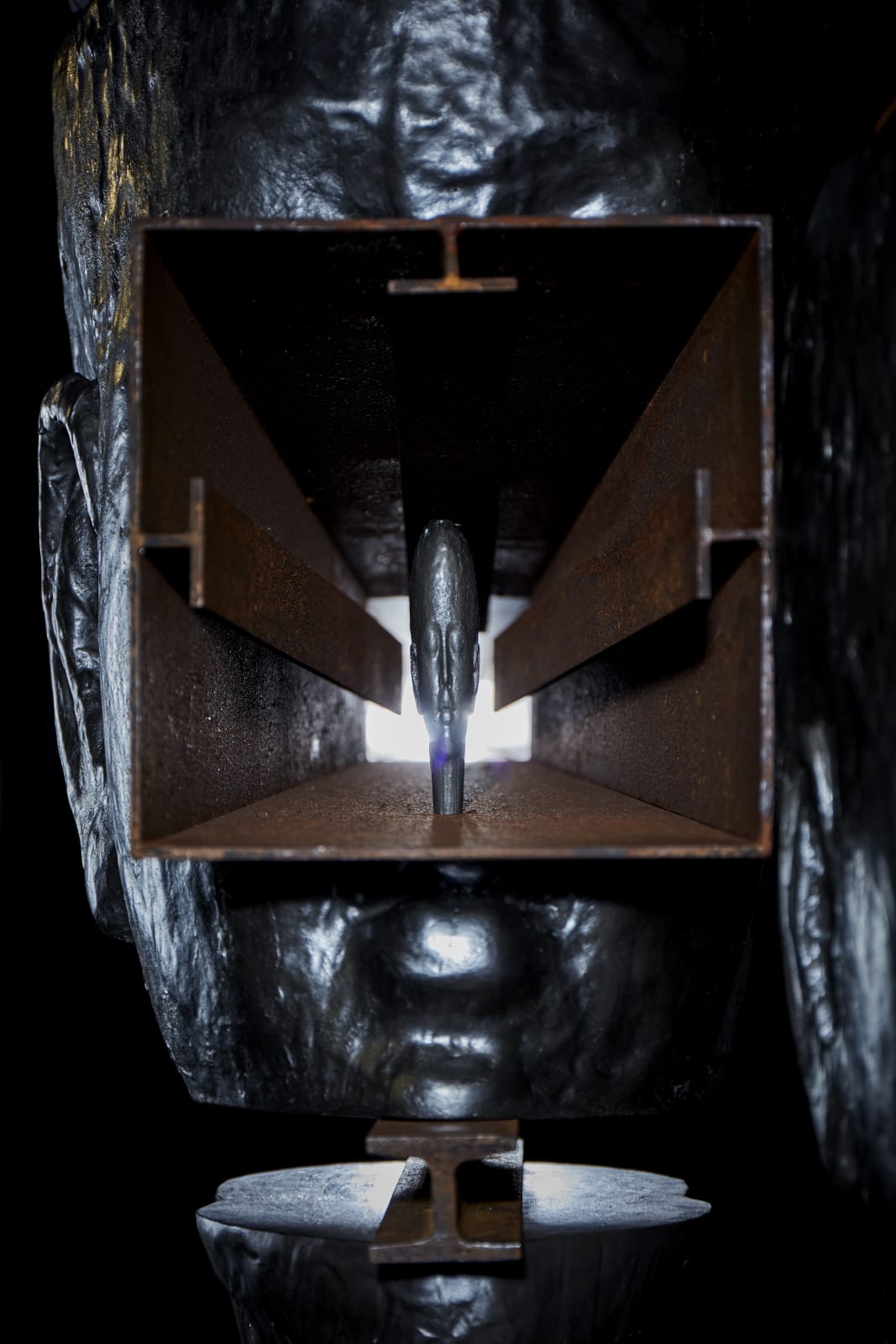

A Dialogue between Materials and Time V by Wallace Chan (Sculptures & Carvings)

A Dialogue between Materials and Time V by Wallace Chan (Sculptures & Carvings)

A Dialogue between Materials and Time V by Wallace Chan (Sculptures & Carvings)

A Dialogue between Materials and Time V by Wallace Chan (Sculptures & Carvings)

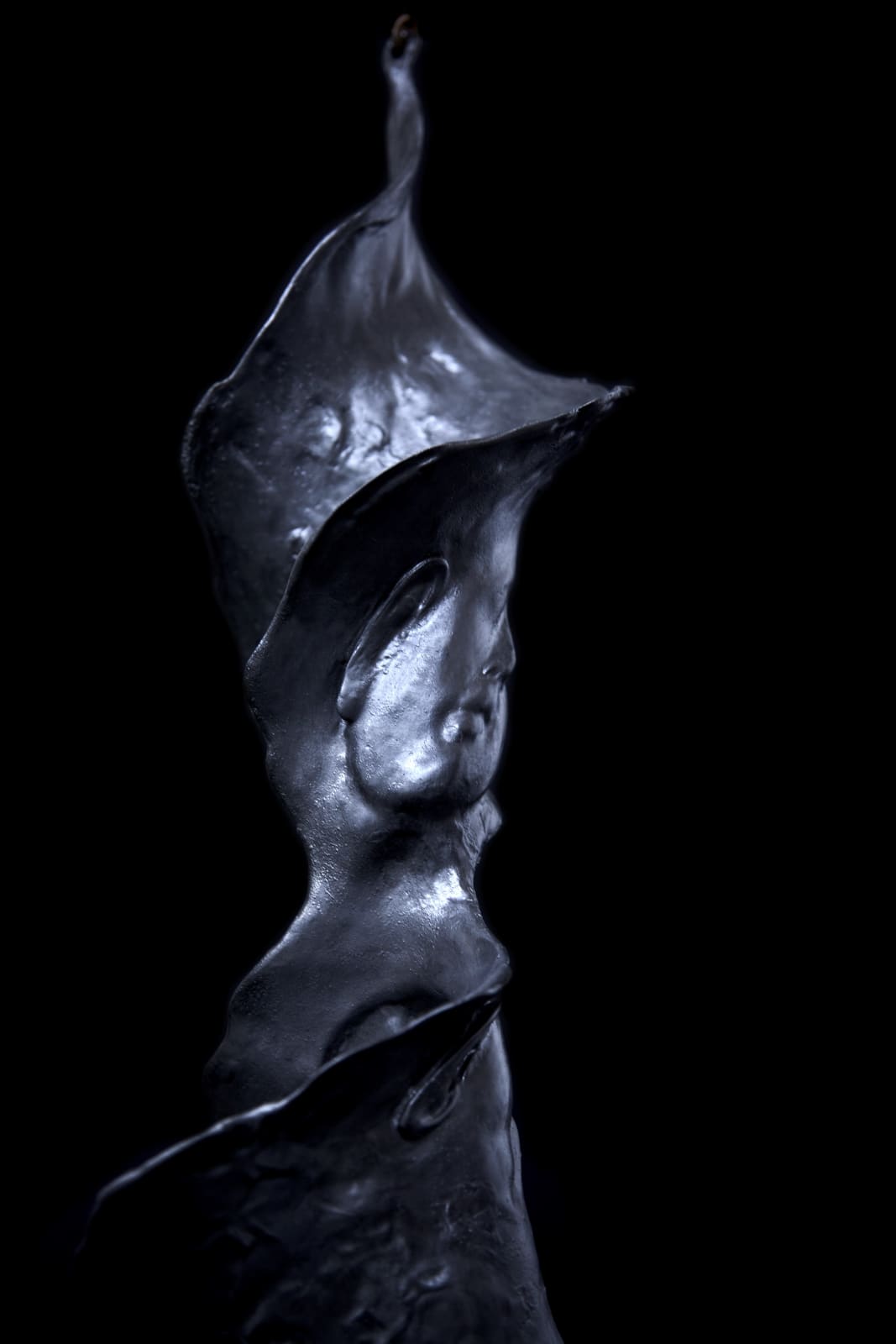

A Dialogue between Materials and Time I by Wallace Chan (Sculptures & Carvings)

A Dialogue between Materials and Time I by Wallace Chan (Sculptures & Carvings)

A Dialogue between Materials and Time II by Wallace Chan (Sculptures & Carvings)

A Dialogue between Materials and Time XIII by Wallace Chan (Sculptures & Carvings)

新鈦金屬時期(2020年至今)

更多圖片

-

(View a larger image of thumbnail 1

)

-

(View a larger image of thumbnail 2

)

-

(View a larger image of thumbnail 3

)

-

(View a larger image of thumbnail 4

)

-

(View a larger image of thumbnail 5

)

-

(View a larger image of thumbnail 6

)

-

(View a larger image of thumbnail 7

)

-

(View a larger image of thumbnail 8

)

-

(View a larger image of thumbnail 9

)

陳世英:物質與時間對話

此系列雕塑探討物質與空間的相互關係。

「作品並置鈦金屬的輕巧與耐久,以及鐵的重量及易腐蝕性,從而建立對話。鐵鏽的赤褐色與鈦金屬的銀光表面形成強烈對比。在這種語境下,鈦金屬暗示著某種向上而空靈之物,鐵則緊貼地面而從屬於大地。材料也指向時間的流逝,因為鐵終將生鏽,而鈦金屬永不腐蝕,可以持續到永恆。將這兩種截然不同的材料並置,不僅強調了它們的對立,且暗示了更廣泛的二元論概念。無論是自然、語言、行為或情感,所有事物都有二元性。陳世英的作品涉及二元性的基本原理:沒有負就沒有正、沒有黑暗就沒有光、沒有物質就沒有空間。

陳世英以鈦金屬創作其雕塑和場域特定裝置。鈦金屬有長久、輕量和力量等象徵意義。鈦金屬的英文名字源自希臘神話中堅不可摧的神祇「泰坦」。陳世英在創作時,亦運用了所有雕刻技術,包括建模、鑄造、雕刻、焊接和組裝。鈦金屬是最堅固、最耐用和輕巧的金屬,主要用於航天工業,也被法蘭克.蓋瑞(Frank Gehry)選用作建造其創新的畢爾包古根漢美術館的外殻。然而,由於鈦金屬成本高昂、生產過程複雜,一直鮮為藝術家所用。因此,陳世英如此龐大的鈦金屬雕塑系列是激進而空前的。

這些莊嚴的、半具象的雕塑高達三米,是擁有深沉而震撼的面部輪廓的巨型頭像,帶有神像般的和平氣質。幾近變形的形狀彷彿雌雄同體,兼具古老氣息和外星生命的跡象。陳世英愛好使用扭曲、解構和碎片化,這些技巧在藝術史上,尤其在巴洛克及後現代雕塑中,都有先例可循。另外,陳世英著名的「世英切割」於其雕塑創作亦至關重要。「世英切割」始創於1987年,是陳世英反覆試驗後發明的一門獨特的寶石雕刻技術。他結合寶石切割和360度立體內雕,在透明寶石中創造玄妙幻覺:寶石呈現五張臉,而事實上,只有中間的臉是雕刻,兩側的臉孔純粹是折射。他的其中一件雕塑,特別指向「世英切割」,其廣泛的雕刻和建模表面能以多個角度觀看。陳世英使用的多視點也是畢加索等一些現代主義藝術家所使用的技巧。從概念上講,不同視角的呈現,使觀看者可以從不同角度觀看同一雕塑,從而顛覆單一敘事或真理的合理性。

陳世英的雕塑超越了其外在的形象,探討時間、比例、重量、脆弱性、短暫性及自我等等的主題。雕塑縈繞不散的面容,彷彿散發著一股超凡脫俗的睿智,觀照世間萬物。同時,明亮的鈦金屬,似是表達了陳世英的意識狀態,捕捉了如夢的瞬間,暗示了陳世英十七歲時於寶石上雕刻神靈頭像的微小細節的成長背景。創造微型雕塑和大型雕塑的強烈對比,反映出他對微觀世界和宏觀世界之間的聯繫的見解。他深入其過去,賦予其回憶全新的敘事方式,將其主觀概念、情感和想法轉化成客觀作品,通達人類境況中難以捉摸的的層面。他藉作品提出有關人類、時間、空間和宇宙間的關係的哲學問題,訴述關乎個人與全體的思想。」

─ James Putnam,倫敦,2020年9月

陳世英:物質與時間對話

此系列雕塑探討物質與空間的相互關係。

「作品並置鈦金屬的輕巧與耐久,以及鐵的重量及易腐蝕性,從而建立對話。鐵鏽的赤褐色與鈦金屬的銀光表面形成強烈對比。在這種語境下,鈦金屬暗示著某種向上而空靈之物,鐵則緊貼地面而從屬於大地。材料也指向時間的流逝,因為鐵終將生鏽,而鈦金屬永不腐蝕,可以持續到永恆。將這兩種截然不同的材料並置,不僅強調了它們的對立,且暗示了更廣泛的二元論概念。無論是自然、語言、行為或情感,所有事物都有二元性。陳世英的作品涉及二元性的基本原理:沒有負就沒有正、沒有黑暗就沒有光、沒有物質就沒有空間。

陳世英以鈦金屬創作其雕塑和場域特定裝置。鈦金屬有長久、輕量和力量等象徵意義。鈦金屬的英文名字源自希臘神話中堅不可摧的神祇「泰坦」。陳世英在創作時,亦運用了所有雕刻技術,包括建模、鑄造、雕刻、焊接和組裝。鈦金屬是最堅固、最耐用和輕巧的金屬,主要用於航天工業,也被法蘭克.蓋瑞(Frank Gehry)選用作建造其創新的畢爾包古根漢美術館的外殻。然而,由於鈦金屬成本高昂、生產過程複雜,一直鮮為藝術家所用。因此,陳世英如此龐大的鈦金屬雕塑系列是激進而空前的。

這些莊嚴的、半具象的雕塑高達三米,是擁有深沉而震撼的面部輪廓的巨型頭像,帶有神像般的和平氣質。幾近變形的形狀彷彿雌雄同體,兼具古老氣息和外星生命的跡象。陳世英愛好使用扭曲、解構和碎片化,這些技巧在藝術史上,尤其在巴洛克及後現代雕塑中,都有先例可循。另外,陳世英著名的「世英切割」於其雕塑創作亦至關重要。「世英切割」始創於1987年,是陳世英反覆試驗後發明的一門獨特的寶石雕刻技術。他結合寶石切割和360度立體內雕,在透明寶石中創造玄妙幻覺:寶石呈現五張臉,而事實上,只有中間的臉是雕刻,兩側的臉孔純粹是折射。他的其中一件雕塑,特別指向「世英切割」,其廣泛的雕刻和建模表面能以多個角度觀看。陳世英使用的多視點也是畢加索等一些現代主義藝術家所使用的技巧。從概念上講,不同視角的呈現,使觀看者可以從不同角度觀看同一雕塑,從而顛覆單一敘事或真理的合理性。

陳世英的雕塑超越了其外在的形象,探討時間、比例、重量、脆弱性、短暫性及自我等等的主題。雕塑縈繞不散的面容,彷彿散發著一股超凡脫俗的睿智,觀照世間萬物。同時,明亮的鈦金屬,似是表達了陳世英的意識狀態,捕捉了如夢的瞬間,暗示了陳世英十七歲時於寶石上雕刻神靈頭像的微小細節的成長背景。創造微型雕塑和大型雕塑的強烈對比,反映出他對微觀世界和宏觀世界之間的聯繫的見解。他深入其過去,賦予其回憶全新的敘事方式,將其主觀概念、情感和想法轉化成客觀作品,通達人類境況中難以捉摸的的層面。他藉作品提出有關人類、時間、空間和宇宙間的關係的哲學問題,訴述關乎個人與全體的思想。」

─ James Putnam,倫敦,2020年9月

訂閱電子報

* denotes required fields

We will process the personal data you have supplied to communicate with you in accordance with our Privacy Policy. You can unsubscribe or change your preferences at any time by clicking the link in our emails.